Vom Kloster Fischingen im Kanton Thurgau hatten wir schon oft gehört, dass es sehr besuchenswert sei. Und als es (im Frühling 2024) zehn zusätzliche, frisch eingerichtete Hotelzimmer bekommen hat, schaffen auch wir es ins Tannzapfenland. Neue Zimmer, ein Konzert des BlattWerk-Quintetts, ein feines Abendessen, grossartige Führungen und eine Brauerei namens Pilgrim sind wahrlich viele gute Gründe für einen Sonntag und Montag im Kloster Fischingen.

Inhalt

Bennos Schlafgemach

Selbstredend dürfen wir eines der neuen Zimmer belegen: Es ist nach Pater Benno benannt und eines der grössten Zimmer des Hotels. Wie wir später erfahren, sei während der Renovation die alte Inneneinrichtung komplett entfernt worden, denn in den vergangenen 35 Jahren Nutzung als Bildungszentrum sei ziemlich viel Mief entstanden. Und den wollte man unbedingt draussen haben. Nun, das ist sehr gut gelungen, genauso wie die moderne Einrichtung, die vortrefflich in die alten Gemäuer passt. Die Farben sind warm und ruhig, denn schliesslich bringen die Gäste die Farbtupfer ohnehin selber mit.

Im Hotelbetrieb gibt es übrigens keine Zimmernummern, sondern ausschliesslich Namen. Die kleinen Ergänzungen zu den Namen auf den Schildern über den Zimmertüren haben folgende Bedeutung:

Bi = Bischof

PP = Pater

Mo = Mönch

M = Märtyrer

Die zusätzlichen Hotelräumlichkeiten konnten nur entstehen, weil sich die fünf Benediktinermönche entschieden, sich auf weniger Räume zurückzuziehen. Somit bezahlen sie auch weniger Miete, denn das Kloster gehört ihnen nicht. Die Barockkirche und die Iddakapelle wurden nach der Klosteraufhebung von 1848 der katholischen Kirchgemeinde Fischingen zugesprochen, während der Rest der Anlage sowie Land und Wald seit 1879 dem Verein Kloster Fischingen (früher Verein St. Iddazell) gehören. Dieser ist mit über 100 Angestellten ein wichtiger Arbeitgeber der Region und sorgt für die Nutzung, aber auch für den Erhalt der verschiedenen Klostergebäude.

Das Hotel wurde seit 1982 als Bildungszentrum und Seminarhotel betrieben und 2013/14 saniert und dabei hat der Verein sechs Millionen Franken in die Renovation des barocken Teils des Klosters und in die neuen Zimmer investiert. Fortan verzichtet man auch auf den Begriff Seminarhotel, denn es können ja auch ganz gewöhnliche Gäste ein Zimmer buchen. Seit Konzerte mit Abendessen angeboten werden, lohnt sich das erst recht, denn wer will an einem so schönen und genussvollen Abend noch nach Hause fahren? Eben.

Kostproben der vier Orgeln

Weil eine öffentliche Führung stattfindet, schliessen wir uns um 14.30 Uhr dem Orgelspaziergang an, der uns zu den vier Orgeln der Barockkirche führt. Unsere Organistin weiss nicht nur viel zu erzählen, sondern sie spielt auch auf allen Orgeln kleine Kostproben, vom kleinsten bis zum grössten Instrument. Die kleinste ist die Prozessionsorgel im unteren Chor. Ihre geringe Grösse macht sie mit wunderschönen Intarsien wett.

Auf der Rückempore steht die Orgel mit dem Übernamen «Kleine Holländerin». Sie ist eine Leihgabe und stammt – Nomen est Omen – von einem niederländischen Orgelbauer. Über der Iddakapelle befindet sich etwas versteckt die Metzler-Orgel. Am wichtigsten ist jedoch die grosse Aichgasser-Orgel mit 2’265 Orgelpfeifen. Sie ist bereits mehr als 260 Jahre alt und im oberen Chor zu finden. Die Sprüngli-Stiftung ermöglichte 2014 eine Restaurierung. Ausserdem sind die Orgeln aufeinander abgestimmt und es wäre ein Konzert mit allen vier Instrumenten möglich.

Musikalische und kulinarische Werke

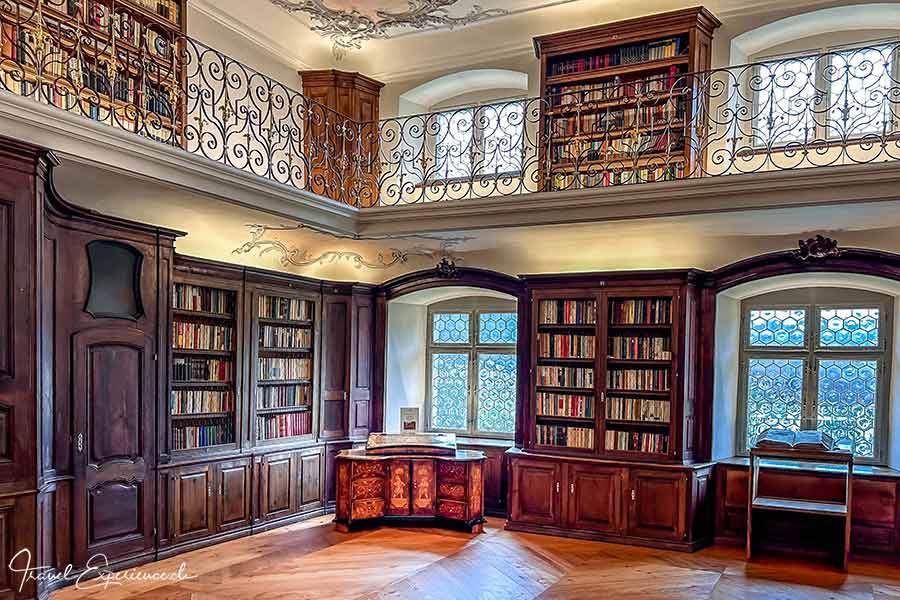

An diesem Sonntagnachmittag füllt sich ab 16 Uhr die Bibliothek, die sich für Konzerte im kleinen Rahmen hervorragend eignet. Heute steht das BlattWerk-Quintett mit dem Programm Traces vor vollen Stuhlreihen, stimmt sich ein und legt los, auf den Spuren der Volks- und Popularmusik von Paul Wranitzky, Isaac Albeniz und George Gershwin.

Martin Bliggenstorfer (Oboe/Englischhorn), Jonas Tschanz (Saxophon), Elise Jacoberger (Fagott), Richard Haynes (Bassklarinette) und Nils Kohler (Klarinette) sorgen für ein abwechslungsreiches, sehr hörenswertes Konzert, das allen viel Freude bereitet. Der Schlussapplaus dauert lange und so manche Konzertbesucher lassen sich gar zu Standing Ovations hinreissen.

Ein gelungener Sonntagnachmittag, der nun von einem frühen, aber ausgezeichneten Abendessen gekrönt wird: Geräucherte Entenbrust mit Salat, gefolgt von Kalbsvoressen mit Gemüse und zum Schluss zweierlei Zwetschgen. Das Herbstmenü hat wunderbar geschmeckt – wir empfehlen die Küche sehr gerne weiter! Auch der Service und die Freundlichkeit der Mitarbeitenden lässt nichts zu wünschen übrig. Im ganzen Haus, übrigens.

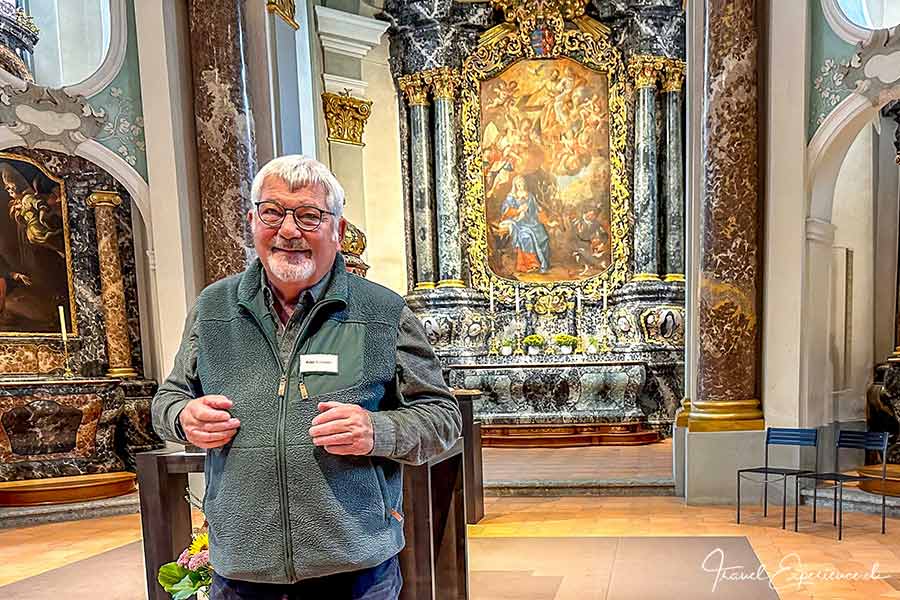

Eine grandiose Klosterführung

Den Montagvormittag verbringen wir mit Peter Rottmeier. Der ehemalige Schriftsetzer, Grafiker, Lehrer, Schulleiter, Buchautor und Holzschnittkünstler kennt sich im Kloster Fischingen aus wie so schnell kein zweiter. Mit seinen 82 Jahren – die man ihm übrigens überhaupt nicht ansieht! – und seit Ende der 1960er-Jahre in der Region sesshaft, hat er viel Zeit gehabt, sich mit dem Kloster zu beschäftigen. Geschichte und Geschichten – noch selten haben wir sie so interessant, unterhaltsam und spannend «serviert» bekommen.

Zeitreise im Wappenzimmer

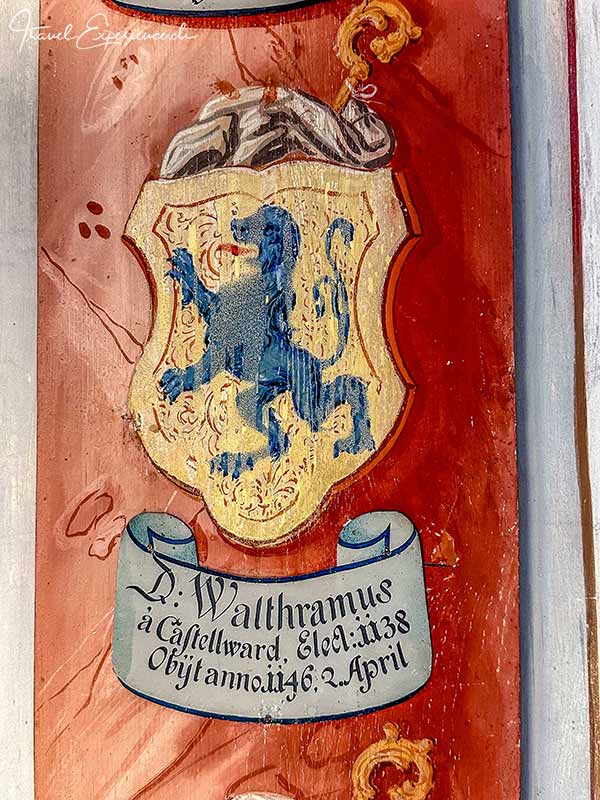

Wir beginnen unsere Führung im Empfangszimmer des Abtes, auch Wappenzimmer genannt, weil hier die Wappen der Äbte und grosszügigen Spender zu finden sind. Wer sich mit Heraldik auskennt, wird hier sehr beschäftigt sein…

Man schrieb das Jahr 1138, als Walthramus a Castelward vom Konstanzer Bischof Ulrich II. den Auftrag, bekam, am Pilgerweg von Konstanz nach Einsiedeln (und ganze 2300 Kilometer von Santiago de Compostela entfernt) ein Kloster zu errichten, und zwar als bischöfliches Eigenkloster mit Männer- und Frauenkonvent. Ein Eigenkloster hat das Recht, Äbte selbst zu bestimmen, will heissen: ohne Weisung oder Einmischung des Bischofs. Walthramus war denn auch der erste Abt des neuen Klosters.

Nach 1150 erlebte Fischingen seine Blütezeit. Bis zum Ende des 11. Jahrhunderts lebten gegen 150 Mönche und 120 Schwestern im Kloster. 100 Jahre später zählte das Kloster nur noch wenige Bewohnerinnen und Bewohner.

Peter Rottmeier zeigt auf das Wappen von Abt Johannes Maylin. Er war der Onkel von Ulrich Zwingli, dem Zürcher Reformator, der sich oft in Fischingen aufhielt. Die beiden waren in Sachen Reformation gar nicht gleicher Meinung. Es heisst gar, Abt Maylin sei auch aus Gram über seinen aufständischen Neffen sehr früh gestorben. Unter dem Nachfolger, Abt Henricus Stoll (er stammte aus Zürich), ging es hier aber gar nicht mehr klösterlich zu und her.

Henricus V. heiratete 1526 eine ehemalige Nonne des Klosters Töss, und auch die Mönche konvertierten und heirateten. Es gab kein Klosterleben mehr – das kann man sich fast nicht vorstellen! Dieser Zustand dauerte bis 1532, dann wurde mit der Einsetzung zweier Priester der Klosterbetrieb wieder hergestellt. Neuer Abt wurde 1540 Marcus Schenkli.

Mit dem Wappen von Abt Nicolaus Quartus Degen machen wir einen mehr als 200 Jahre grossen Zeitsprung ins Jahr 1747. Degen wird auch als «barocker Bauabt» bezeichnet, denn er war es, der u. a. die Klosterkirche um den Oberen Chor erweitern und die symmetrischen Gebäude im Osten und Süden errichten liess. Das Kloster gehörte bis 1827 zum Bistum Konstanz, und mit der Barockisierung wollte Degen wohl erreichen, dass das Kloster Teil der Barockstrasse würde, an welcher sich von Ulm bis Konstanz viele barocke Sakralbauten aneinanderreihten. Die Zeit hat wohl nicht gereicht, denn 1848 wurden alle Klöster aufgehoben. Dennoch: Die gekreuzten Degen seines Wappens begegnen uns während der Führung immer wieder.

Erst 1973 wurde das Gesetz des Klosterverbotes von 1848 in der Bundesverfassung aufgehoben. Bereits vier Jahre später wurde der Klosterbetrieb als selbständiges Priorat (also nicht als Filiale eines Benediktinerklosters) wieder aufgenommen. Und seither gilt hinter den Klostermauern das Benediktinergebot «Ora et Labora», bete und arbeite. Zum Klosteralltag gehören nun auch wieder die täglichen Stundengebete in der Katharinakapelle, zu denen die Gäste und Besucher stets eingeladen sind. Der eigene Glaube spielt übrigens keine Rolle.

Farbenfrohes Archiv

Nachdem wir im Wappenzimmer durch die Geschichte des Klosters gereist sind, gehen wir nach nebenan, in den Archiv genannten Raum, der eine Überraschung birgt. Über alle Nutzungsänderungen der Klosteranlage hinweg, ist dieser Raum unverändert geblieben. Hier hat es nie gebrannt und das Archiv wurde auch nie überfallen. In der Deckenmitte entdecken wir das Wappen von Abt Degen.

Früher bewahrte man alles, was als aktuell (!) gegolten hat, in den vielen Schubladen auf – von Archiv im eigentlichen Sinne kann also nicht die Rede gewesen sein. Über dem Archiv wohnte der Abt – heute befindet sich dort die sehr luxuriöse Wohnung des Priors. Sie ist Mittels Geheimgang mit dem Archiv verbunden. Logisch, dass unser Klosterführer Rottmeier weiss, wo sich die Türe zum Geheimgang befindet. Dazu muss aber erst eine «Scheintüre» in einer der Archivwände passiert werden. Im schmalen Zwischenraum zur nächsten (Ausgangs)Türe befindet sich der Eingang zum Geheimgang.

Der Idda-Saal, das ehemalige Refektorium

Peter Rottmeier führt uns in den ersten Stock in einen prächtigen Saal, der früher das Refektorium war, also der Esssaal der Mönche. Es war üblich, dass einer der Mönche jeweils auf der Kanzel vorgelesen oder gesprochen hat, alle anderen mussten schweigend essen. Heute wird der Idda-Saal zu Seminarzwecken oder Feiern genutzt, nur die Kanzel erinnert an die Vergangenheit als Refektorium.

Der Festsaal

Genau über dem Idda-Saal befindet sich der Festsaal. Einen solchen gibt es in jedem barocken Kloster. Er diente Repräsentationszwecken. Im Festsaal befand sich während einiger Jahre die Privatkapelle des Kinderheims, deshalb steht ihr eine Kanzel. Heute werden hier Seminare abgehalten oder gefeiert, wie es sich für einen Festsaal gehört.

Die Bibliothek

Die Bibliothek kennen wir vom Konzert am Vorabend her. Jetzt, wo wir sie mit Peter Rottmeier zusammen besuchen, wirkt sie ganz anders. Die Restaurierung der Bibliothek, bei der die Stuckaturen sanft eingefärbt wurden, hat eine Million Franken gekostet!

Nach der Aufhebung 1848 hat der Kanton Thurgau zunächst zu Geld gemacht, was irgendwie ging. Auch die Bücher und der Intarsienschreibtisch aus dem Jahr 1750 von Abt Degen. Dennoch stehen hier in Reih und Glied unzählige alte Bücher – und auch der Schreibtisch. Er wurde in einem Auktionskatalog aus London zufällig entdeckt und konnte schliesslich für 250 000 Franken zurückgekauft werden. Er steht nun in der Bibliothek, verbirgt jedoch sein Inneres, denn die Schlüssel zu den Schubladen sind verschollen.

Von den nördlichen Fenstern aus sieht man hinüber zur Förderschule Fischingen die ebenfalls zum Kloster gehört. Seit 1879 war das Kloster fast hundert Jahre lang ein Waisen- und Kinderheim mit integrierter Sekundarschule. Dann wurden die Gebäude am Waldrand erstellt und das Kinderheim in die Förderschule für geistig und körperlich behinderte Menschen integriert.

Meditieren im Kloster

Der Zen-Raum unterm Dach bietet 40 Leuten Platz zur Meditation. Er wurde von Bruder Daniel Prandini eingerichtet und auch für Frauen geöffnet. Prandini, der für seine Meditationen bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, verlässt 2015 die Klostergemeinschaft, denn in besagtem Zen-Raum hat er sich in eine Frau verliebt, die er schliesslich heiratet. Tja, die Liebe geht manchmal verschlungene Wege.

Im Meditationsraum können die Gäste alleine meditieren oder sich einem der sporadisch angebotenen Anlässe anschliessen (s. Homepage). Allerdings wird auch in der Klosterkirche jeweils am Mittwochabend (19:50–21 Uhr) eine Abendmeditation für alle Interessierten abgehalten. Meditationsleiter ist – ja wer wohl – Daniel Prandini.

Pilger im Kloster

Weil das Kloster am Pilgerweg nach Einsiedeln liegt, kommen immer wieder Pilger vorbei. Sie finden in den ansprechenden Gruppenräumen im Erdgeschoss Unterkunft. Zudem stehen Dusche/WC und eine Waschmaschine zur Verfügung.

Pilgrim, die Bierbrauerei

Wenn wir schon beim Thema Pilger sind, machen wir einen kurzen Abstecher hinüber in die eingemietete Brauerei Pilgrim (= Pilger). Sie ist zwar gerade geschlossen, aber Peter Rottmeier zeigt uns dennoch den im Kloster befindlichen Barrique-Keller mit seinen drei Meter dicken Mauern. Er ist vermutlich das einzige Holzfasslager der Schweiz für Bier.

Als wir den Keller betreten, nehmen wir den alkoholischen Duft sehr gut wahr. Hoffentlich werden wir nicht gleich betrunken! Es reihen sich Fässer aneinander, in denen einmal Wein, Sherry, Whisky, Cognac oder Rum gelagert wurde, die nun mit Bier gefüllt sind. Wenn es lange genug das Aroma der Fässer aufgenommen hat, enthält es 10–15 Vol.-% Alkohol und wird in Flaschen mit Champagner-Korkverschluss abgefüllt. Selbstverständlich sind solche Biere ein gutes Mitbringsel. Später decken wir uns an der Hotelrezeption mit Pilgrim-Bier für zu Hause ein.

Die Klosterschreinerei

Wir machen gleich noch einen Abstecher, nämlich in die Schreinerei, die ebenfalls zum Kloster gehört. Ursprünglich hat sich der Hauswart des Klosters eine kleine Werkstatt eingerichtet, und daraus ist schliesslich die Schreinerei entstanden. Heute verarbeiten hier drei Ausgelernte und ein Lehrling Holz aus der Gemeinde fürs Kloster, aber auch für private Kunden.

Andreas Stolz, der Leiter der Schreinerei, erzählt, dass man sich gewohnt ist, knifflige Probleme zu lösen und Design zu entwickeln. Die Schreiner arbeiten gerne mit Massivholz, bauen Küchen und restaurieren Möbel. Was ihm an der Arbeit besonders gefällt: Man sieht am Abend das Tageswerk!

Wir werfen noch einen Blick in die Möbelausstellung, wo wir wunderschöne Tische, Stühle und Schränke entdecken. Nicht ganz günstig, aber jeden Franken wert.

Klosterkirche

Nach diesen Abstechern wenden wir uns der Klosterkirche zu, in der Peter Rottmeier uns Details verrät, die wir ohne Hinweis nicht bemerkt hätten. Zum Beispiel im Oberen Chor das Deckengemälde. Es wurde 1761 in Teilen gemalt und stellt vier Kontinente dar (den fünften kannte man damals noch nicht). Dabei wurden allerdings Afrika und Amerika verwechselt. Diese Verwechslung hat alle Restaurationen unverändert überstanden.

Als ich vorsichtig den Sitz eines Chorstuhls herunterklappe und mich setze, schmunzelt Peter Rottmeier. «Jetzt wissen Sie, weshalb es ‹Halt die Klappe!› heisst…», meint er verschmitzt. Ähm… ja… stimmt! Denn am Vortag haben einige Gäste während des Orgelspaziergangs die Klappe eben nicht gehalten und sie ist lautstark in Sitzposition gefallen. Das habe ich mir gemerkt.

Der Obere Chor war früher unten, wurde aber nach der Fertigstellung des klassizistischen Unteren Chors 1810 nach oben gezügelt. Das Chorgestühl gehörte zur Grundausstattung der alten Kirche. Die Schnitzereien stammen von Chrysotimus Fröhli, der nach getaner Arbeit ins Kloster Ittingen wechselte, um dort für ein zierreiches Chorgestühl zu sorgen.

Während der Obere Chor dem Ort des Lobes Gottes zugesprochen ist, ist der Untere Chor der Ort des Todes, der Auferstehung und der Taufe. Und genau an diesem Ort befindet sich eine Familiengruft, die heute allerdings versiegelt ist. Die Gebrüder Wolfgang Rudolf, Hugo Ludwig und Hans Peter Reding von Biberegg errichteten eine Stiftung und unterstützten den Bau der Klosterkirche grosszügig. Damit erwirkten sie das Recht, im Chor vor dem Hochaltar in der Familiengruft bestattet zu werden. Offenbar herrscht dort etwas Unordnung, doch bei jeder Renovation entschied man sich, die Ruhe der Toten nicht zu stören und beliess alles, wie es war.

Als Folge der Reformation besann man sich, quasi als Gegenreaktion, zu alten Bräuchen zurückzukehren. Insbesondere erwähnt sei hier die Reliquienverehrung. Auch in der Klosterkirche befindet sich ein sogenannter Katakomben-Heiliger. Als der Heilige Stuhl entschied, die Gebeine aus den Katakomben in Rom zu entfernen, wurden viele dieser Reliquien mit Geschichte und Name versehen Richtung Norden transportiert. Pilger brachten sie mit und Frauen haben die Gebeine neu arrangiert und geschmückt. Reliquien waren wichtig, denn sie versprachen mehr Besuch von Wallfahrern. Und das brachte mehr Geld. Der Katakomben-Heilige Sancti Peregrini Martyris ist an einer Seitenwand der Klosterkirche in einem gläsernen Sarg zu finden.

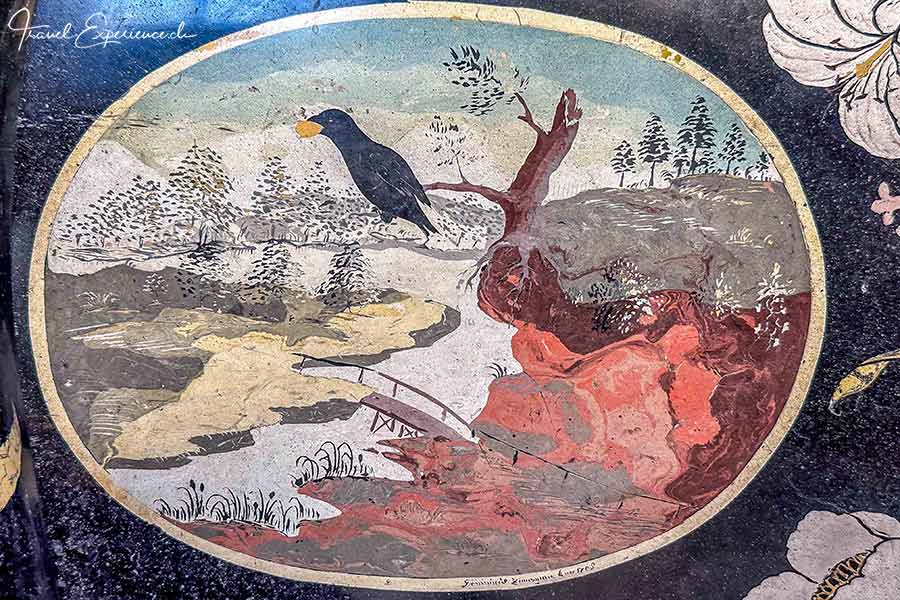

Die Idda-Wallfahrtskapelle

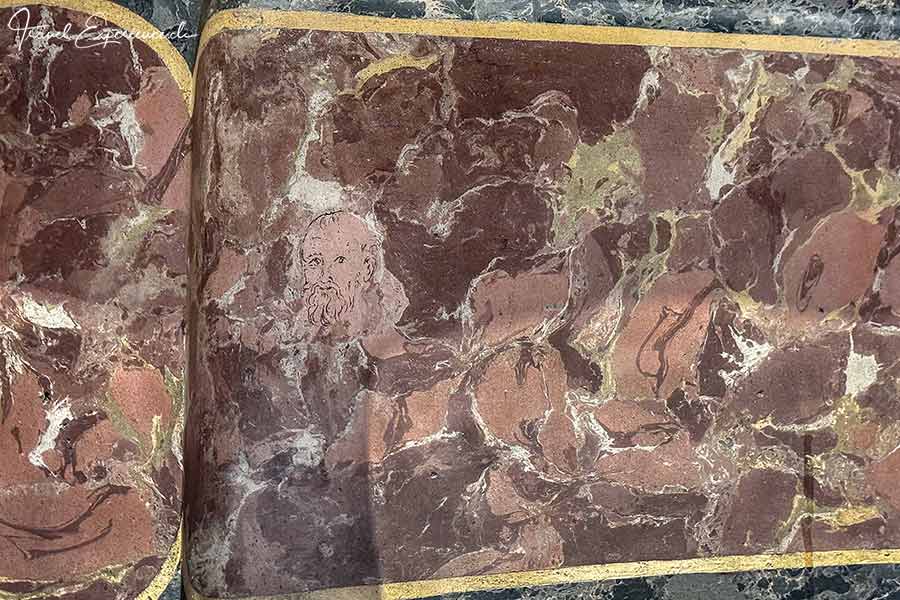

Gegenüber befindet sich die berühmte Idda-Kapelle, die erstmals 1504 Erwähnung findet, und 1708 vom damals erst 23-jährigen Domenicus Zimmermann, Stuckateur und Baumeister aus Deutschland, errichtet wurde. Zuerst traute man ihm nicht so recht und liess ihn einen Altar errichten, den Josef-Altar. Das Ergebnis war überzeugend, denn er hat den vollständigen Auftrag erhalten. Verewigt hat sich Zimmermann mit einer feinen, unscheinbaren Unterschrift beim Rabenbild im Hauptaltar. Vermutlich ein anderer Stuckateur hat ein kleines Selbstbildnis auf dem Altar linkerhand hinterlassen. Es ist nicht einfach, es zu finden.

Doch wer ist denn eigentlich Idda von Toggenburg? Der Legende nach hat ein Rabe Iddas Ehering gestohlen (sie war mit dem Grafen Heinrich von Toggenburg verheiratet). Ein Jäger fand den Ring im Nest des Raben und trug nun selber den Ring. Als der Graf von Toggenburg dies entdeckte, warf er seiner Frau Untreue vor. Er liess den Jäger töten und stiess Idda aus einem Fenster seiner Burg. Weil Idda jedoch unschuldig war, wurde sie von Gott auf wundersame Art gerettet und lebte fortan asketisch als Einsiedlerin, die ihr Leben ausschliesslich Gott widmete.

Als sich der Irrtum mit dem Ring aufklärte, liess der reuige Gatte eine Klause beim Kloster bauen, wo sich Idda um Kinder kümmerte und Ratsuchenden Trost spendete. Angeblich wurde sie oft mit einem Hirsch, der ein leuchtendes Geweih trug, gesehen. Deshalb wird sie auch oft mit Rabe und Hirsch dargestellt. Um das Jahr 1226 starb Idda und wurde in der damaligen Toggenburg-Kapelle neben der Klosterkirche beerdigt. Später wurde die Kapelle nach Idda benannt und mehrmals erweitert.

Verehrt wird allerdings eine Grabstätte, die keine Überreste von Idda enthält. Es war Abt Heinrich Schüchti, der 1496 das Grabmal errichten liess. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Kenotaph, ein Ehrengrabmal für Verstorbene, deren Leichen nie gefunden wurden. Zu gut Deutsch: ein Scheingrab. Wo sich Iddas Gebeine tatsächlich befinden, ist unbekannt. Deshalb spricht man vielleicht ja auch von einer Legende? Idda wurde übrigens auch nie heiliggesprochen, weshalb man sie als Volksheilige bezeichnete, die angerufen wurde, wenn man sich Schutz erbat.

Das Grabmal wurde während allen Erweiterungsbauten nie angetastet und befindet sich immer noch dort, wo Abt Schüchti es errichten liess. Auf einer Seite hat das umgebende Gitter eine Türe und der Sarg ein Loch. Man kann sich davorsetzen und die Füsse durch das Loch halten. Menschen mit Gespür erfahren dabei, dass es sich um einen Kraftort handelt. Immerhin werden hier über 22 000 Bovis-Einheiten gemessen. (Bovis-Einheiten sind die Messeinheit für Lebensenergie. Ein normaler Wert bewegt sich um 6500 Bovis-Einheiten.) Viele Pilger und Gläubige legen auch einen Zettel mit ihren Wünschen und Fürbitten ins Grabmal und wer an die hier mögliche geistige und körperliche Verbindung zu Idda glaubt, betet und oder meditiert, dem widerfährt vielleicht sogar ein Wunder.

Infos zum Kloster/Hotel Fischingen

Kloster Fischingen

CH-8376 Fischingen

https://klosterfischingen.ch

Das Hotel gehört seit Januar 2025 zur Vereinigung der Top 3 Star Hotels of Switzerland.

Öffnungszeiten

Der Klostereingang ist täglich von 7–22 Uhr geöffnet, die Rezeption von 6:30–20:30 besetzt.

Die Klosterkirche ist täglich von 7–20:30 Uhr (Sommerzeit) und von 7–19 Uhr (Winterzeit) geöffnet.

Die Stundengebete in der Katharinakapelle finden wie folgt statt:

07.00h Laudes

11.45h Mittagshore (sonntags 12.00h)

17.45h Vesper

19.30h Komplet (donnerstags Abendmesse)

Das Restaurant ist täglich ab 09.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Insbesondere fürs Abendessen lohnt es sich, einen Tisch zu reservieren.

Der Klostergarten ist ab April bei guten Wetter geöffnet, analog den Restaurantzeiten.

Die Schreinerei ist von Montag bis Freitag jeweils auf Voranmeldung wie folgt offen: 07–12 Uhr und 13:15–17 Uhr.

Der Pilgrim-Brauereiladen ist von Dienstag bis Freitag von 13–17 Uhr und am Samstag von 10–16:30 Uhr geöffnet. Am Samstag dürfen Einzelgäste (also keine Besuchergruppen) die Pilgrim-Biere kostenlos vor Ort probieren.

© Text: Inge Jucker; Fotos: Heinz Jucker | TravelExperience.ch | 2024

Offenlegung: Wir waren zu Konzert, Abendessen, Übernachtung und Führung vom Kloster Fischingen eingeladen.

Hinterlasse einen Kommentar